前回のブログでは、先日購入したパノラマ撮影キット、Pixeetの基本的な操作方法についてレビューをまとめてみました。後編では、他の手法で撮影したパノラマ写真との画質比較や、実際のビジネスでどのように活用できそうか、私なりのアイディアをまとめてみたいと思います。

画質はそれほど悪くない

Pixeetのサーバー上で合成されたパノラマ写真のサイズは2,048ピクセル × 1024ピクセルなので、横2:縦1のエクレクタンギュラー形式です。アプリの設定画面から、iPhoneのカメラロール内にJPEGファイルとして書き出すことができます。

パノラマ写真の上下に帯のように伸びているのは、Pixeetのロゴマークですね。魚眼レンズの死角になっている天地の部分に自動的にロゴマークを挿入する処理を行なっているようです。

パノラマ写真の画質比較

過去にブログで一眼レフ+魚眼レンズとGirocamのパノラマ写真比較を行ったことがありますが、今回も同様の地点からPixeetで撮影してみました。(当然、前回のパノラマ写真は今回とは異なる天候条件下で撮影していますので、あくまで参考としてご覧下さい)

Pixeetで撮影したパノラマ写真

前回のレビューの通り、撮影は非常に簡単。その反面、魚眼レンズを通しての撮影となるため、どうしても全体的にノイズが入ってしまっていますね。PCからの閲覧を前提とした、高品質なバーチャルツアーコンテンツの利用には向いていませんが、タブレットやスマートフォンで、その空間のおおよその雰囲気を把握するには十分使えそうです。

Photosynthで撮影したパノラマ写真

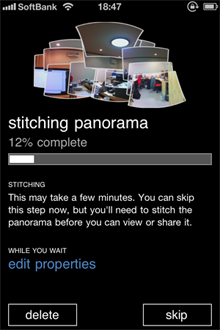

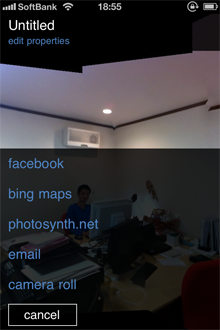

今回は新たにPhotosynthも比較対象に加えてみました。PhotosynthはMicrosoft Researchの画像処理技術をベースに開発されたiPhoneアプリで、4,096ピクセル×2,048ピクセルの高画質なパノラマ写真を作ることができます。しかし、上下左右360度を全てカバーしようとなると、合計で30回以上自動認識による撮影(またはタップ)を行う必要があるので、撮影が結構大変です。。また、自動認識が必ずしも上手くいかない場合もあります。

(参考)Girocamで撮影したパノラマ写真

(参考)一眼レフ+魚眼レンズで撮影したパノラマ写真

実ビジネスでの活用方法

例えば、不動産物件紹介などの用途であれば、Pixeetで撮影したパノラマ写真は十分なクオリティだと言えます。また、撮影コストも1地点当たり1分程度・4回の撮影なので、業務に支障を来たすほど労力・時間がかかるわけではなく、決して大量物件の撮影も不可能ではないと思います。

事実、Pixeetのウェブサイト上では、不動産の物件紹介用途と思われるコンテンツが数多く公開されているので、海外では既にこういった利用方法のユーザーが少しずつ増えているのかもしれません。(事実、不動産のマーケティングツールとしてPixeetの活用を勧めるブログがありました)

ここからは私個人の妄想になりますが、もし大規模な不動産ポータルサイトで本格的に導入する場合は、やはり物件データベースと連携した専用アプリの開発が必要になるのではないかと思います。と言うのも、この専用アプリを営業マンに配布すれば、パノラマ写真撮影作業、完成したパノラマコンテンツと物件の紐付け作業、公開処理までをほぼ同時に行えるため、その後の業務プロセスを大幅に簡略化することができるからです。更に、先日発表させて頂いたパノラマコンテンツ制作・運用のための専用プラットフォーム「PanoPlaza for Portal」と組み合せることで、パノラマ写真が撮影できるクライアントサイドの専用アプリから、バックエンドサイドのパノラマコンテンツ管理システムまでをエンドツーエンドでご提供することができます。

これまでにも、パノラマコンテンツは不動産サイトでの利用に適していると言われてきましたが、パノラマ写真の撮影コストや技術的な難易度の高さから、なかなか大規模な導入までには至っていません。しかし、これらの課題が徐々に解決されつつある今、リッチコンテンツな次世代不動産ポータルサイトが誕生する日も近いかもしれませんね。