Insta360 Pro2とFarsightの開封と簡単な動作確認をしてみました。

ケース外観

内容物

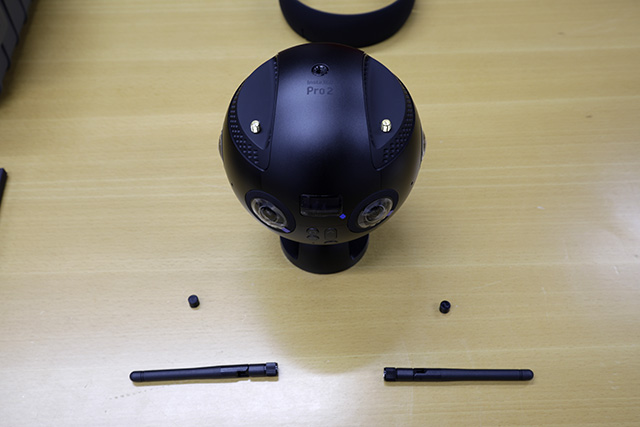

以下が同梱されていました。

・Insta360 Pro2本体

・USB Type-Cケーブル

・アンテナ 2本

・バッテリー

・ACケーブル

・DC Adapter

・Ethernet Cable

・Ethernet Network Adapter

・1/4″ to 1/4″ Adapter

・Shoulder Strap

・レンズカバー

・Quickstart Guide、Warranty Card、Lens Cloth

本体

Insta360 Pro2本体上部のキャップを外すとアンテナ取り付け用ネジ穴があります。

ねじ込んで取り付けると上図のようになります。

上部には1/4″ネジ穴、側面に3.5mmのAudio input端子があります。

反対側にはUSB2.0の端子があります。

側面にはバッテリースロットとSDカードスロットがあります。

下部には下記がありました。

・リセットピンホール

・スピーカー穴

・USB Type-C

・MicroSDカードスロットx6

・USB3.0端子

・DC電源入力ポート

・HDMI2.0 micro端子

・LAN端子

また、底面には1/4″ネジ穴が5箇所あり中心の穴は取り外すと3/8″になるようです。

Farsight

オプションにて無線で映像を転送できるFarsightがあります。

Farsight内容物

下記が同梱されています。

・Farsight受信側本体

・Farsight送信側本体

・Mounting Clip

・Quickstart Guide

・Adapter x2

・DCケーブル x2

・USB Micro – Lightning cable

・USB Micro – Type-C cable

Farsight本体

受信機の下部にはUSB micro端子があります。

受信機の上部にはアンテナ取り付け用ネジ穴、電源ボタン、DC端子、LAN端子があります。

送信機の下部にはネジ穴があります。

送信機の上部にはアンテナ取り付け用ネジ穴、DC端子、LAN端子があります。

また、側面に電源ボタンがあります。

Insta360 Pro2とFarsightの接続、動作確認

*Farsightにはバッテリーが内蔵されているのであらかじめ付属のアダプターで充電しておきます。

Insta360 Pro2とFarsight送信機をLANケーブルで接続します。

Insta360 Pro2電源後にFarsight送信機の電源ボタンを長押しして起動すると認識されるようです。

受信機側にiPhoneXを取り付け、Micro USB-Lightningケーブルで接続します。

iPhoneの設定でWiFiをオフにします。設定画面にEthernetが現れますと認識されている状態です。

Insta360Pro2とFarsightで映像を確認している様子です。

*この写真では取り付けていますが、Farsight使用時はInsta360 Pro2側のアンテナは不要だそうです。