モーションVRは「360度パノラマ写真の動画版」?

視野を360度全方位に操作できる、インタラクティブな映像コンテンツのモーションVR。

ここ最近、メディアに取り上げられて話題になる機会が増えてきました。パノラマVRコンテンツと違って、ユーザーが自由にバーチャル空間内を移動できるわけではありませんが、それでも通常の動画と比べると、その情報量や臨場感には圧倒的な差があります。

ネット上では、モーションVRを「360度パノラマ写真の動画版」と表現しているサイトをよく見かけます。確かにモーションVRに馴染みのないユーザに文章で説明する際には、分かりやすい表現と言えますが、コンテンツの成り立ちを考えると、正確には「動画の拡張版」と捉えたほうがよいかもしれませんね。

モーションVRのUGCを可能にするデバイス

UGCとは、User-Generated Contetの略で、プロフェッショナルの作り手ではなく、一般の人々によって作成された様々なコンテンツを意味します。アマチュアのミュージシャンの方がYouTubeに投稿する「歌ってみた」系の動画などは、まさに代表的な例と言えます。

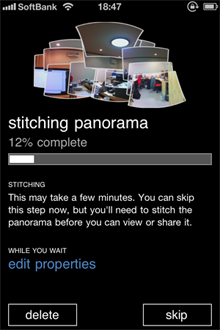

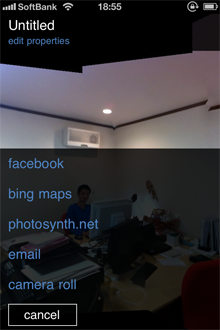

ちょうど、この1年ちょっとの間に、ユーザー自身がモーションVRを簡単に撮影できるデバイスが幾つか登場し始めました。詳細なレビューはここでは割愛しますが、このようなデバイスは前回ブログ でもご紹介したbubblescope に加えて、GoPano micro やKogeto dot などがあります。(各デバイスの比較記事はこちら をご参照下さい。)

スマートフォンにワンショットミラーなどをアタッチする形式のものが主流のようです。これにはiPhoneを中心としたスマートフォンユーザの拡大が背景にあることは言うまでもありませんが、興味深いのは、いずれのデバイスも、「パノラマ写真」ではなく「モーションVR」が撮影できることを特長として強調している点です。

パノラマ写真はアプリだけでも撮影できてしまいますが、モーションVRはワンショットミラーなど、物理的な付属物がなければほぼ不可能です。故に、モーションVRを強調しているのだと思いますが、もしかすると、Youtubeのような動画共有サイトの盛り上がりを踏まえ、「パノラマ写真が撮れますよ」よりも、「ちょっと変わった面白い動画が撮れて、友人と共有できますよ」としたほうが、純粋にユーザのウケが良いからなのかもしれません。このような意味においても、モーションVRは「パノラマ写真の動画版」ではなく、あくまでYouTube文化の延長線上にあり、「動画の拡張版」なのだと考えています。

専門プロダクションによる高品質な映像コンテンツ

こちらのネタでは、カーレース、モトクロスバイク、自転車競技、スキー、スカイダイビングなど、いわゆる「エクストリームスポーツ」の競技の様子を収めたものが多く見られます。つい先日も、エクストリームスポーツのスポンサーで有名なRedBullが、自社チームのF1マシンに特殊なカメラを搭載し、そこから撮影したモーションVRを公開して大きな話題を呼びました。

モーションVRは乗り物との相性が良いらしく、国内ではトヨタのプリウスの最新CMでもこの技術が使われています。こちらはTVで放送される映像なので、インタラクティブな操作はできませんが、その分、非常にクリエイティブな見せ方になっています。

VIDEO

こういった高品質な映像コンテンツの裏では、前述のRedBullのモーションVRを制作したMaking View 社(ノルウエー)や、他にもYellowBird 社(オランダ)など、パノラマ専門プロダクションの存在があるのです。

今後のモーションVR

近い将来、モーションVRというコンテンツがどう発展していくと面白いのか、少し考えてみました。

では、この「時間軸」をもっと究極的に突き詰めるとどうなるか…?リアルタイム・モーションVR なんてどうでしょう。

現在は、ウェブコンテンツとしての利用がメインですが、個人的にはテレビ放送分野でも活用できる可能性があるのではないかと思います。技術的な制約はここでは一旦置いておきますが、例えば、スポーツのライブ放送。

ロイター社が保有する遠隔操作が可能なロボットデジタル一眼レフカメラ(写真:参考記事から引用) もし、このような技術と、モーションVRのリアルタイム撮影・配信技術を上手く組み合わせたら、これまでに無い、全く新しいスポーツの楽しみ方をファンに提供することができると思います。决められたアングルでしか見られないテレビのスポーツ番組なんて、昔の話になるかもしれませんね。