PanoPlazaのパノラマ撮影では通常、HDR(High Dynamic Range)撮影・合成を行います。露出を変えた複数枚の写真を合成することで、白トビや黒ツブレの少ない写真を作ることができます。当サイトでも、「パノラマ写真の作り方 | 高画質パノラマ撮影」やブログ記事「スタッフのブログ | パノラマ写真で人を撮るとき」等で、その手法について簡単に触れています。wikipediaには、とても分かりやすく事例も交えた記事があります。カメラのフィルムやセンサーが記録できる明るさの幅は、人間の知覚できる明るさの幅よりも狭いため、その幅をあえてズラして撮影した複数の写真を合成することで、人の目で見た状態に近い写真を作るための手法です。夜景や風景、建築など、うまく合成できればものすごくキレイな写真が仕上がります。

HDR撮影と普通の撮影の比較

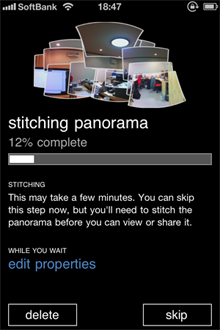

PanoPlazaの360度パノラマ写真や、パノラマ・バーチャルツアーでは、「その場の雰囲気を、できるだけそのまま」再現することを前提としています。そのため、大体の場合で、露出を変えた3枚の写真を使ったHDR合成を行います(ギガピクセルパノラマと呼ばれる、超高解像度のパノラマを撮るとき以外は)。HDRでは通常の3倍以上の枚数の写真を扱うことになりますが、撮影時や合成時にちょっとだけ手間をかけるだけで鮮やかな360度パノラマを仕上げることができます。そのため普段は何も疑わずHDR撮影なのですが、実際の撮影現場ではHDR撮影自体がブレや不鮮明な部分を生む原因になることがあります。足場が悪くてカメラが安定しない場合や、極端に暗くて長時間の露光を強いられる場合、野外で風の強い日や、幹線道路脇で振動が気になる場合、などなど。。そういう時は無理にHDR撮影しなくても、キレイに撮れる技術を身につけなければな、と最近考えていたところなのですが、そもそも360度パノラマ写真でHDRではない撮影というのを、あんまりやったことがないことに気がつきました。実際どうなんだろうと気になったので、先日撮影した360度パノラマで、HDR撮影とそうじゃない撮影の2枚を比較してみました。

※HDRで合成した場合

※HDR合成を行わない場合

ぱっと見…、ちょっと分かりづらいですが。。クリックすると、大きめのサイズの画像を見ることができますので、是非確認してみて下さい。細かいところを比較すると、HDR撮影の方が表現力に優れていることが一目瞭然です。HDRを使わない撮影では、床面がどんより黒く写ってしまったり、間接照明の当たった壁面が不自然な色になってしまっているのが分かります。カウンター部のボトルやサラダなども、HDR撮影の方が鮮やかに写っていますね。

こうして改めて比較してみると、特殊な条件でないかぎり、HDR撮影をした方がより現実的で、鮮やかなパノラマ写真が撮れることが分かりました。それでは、HDRが上手く行きそうもないとき、どんな撮影をしたら良いのかと言うと…。それはケースバイケースなのかもしれません。鮮やかさや、明暗の幅を広げることを優先するのか、それとも明瞭さやシャープネスを優先するのか。。それは、日々の撮影の中で、試行錯誤しながらその都度最良の手法を考えて行くしかないのだと思います。どんな環境でもちゃんとキレイなパノラマ写真が撮れるように、スタッフそれぞれが色々な工夫をしながら経験を積んでいくしかないですね。

パノラマ写真から作るスモールプラネット

今回のブログの本題は「360パノラマ写真のHDR撮影と普通の撮影の比較」というテーマでしたが、ちょっと話題を変えて小ネタを。

先日、かの有名なブログ「Web クリエイターボックス」さんが、パノラマ写真に関する記事を書かれていました。まるで界王星!Photoshopで作る惑星風360度パノラマ写真」という記事で、PhotoShopを使ってパノラマ写真からまるで小惑星のような(界王様の星みたいな)画像を作る手法が紹介されています。Webに関わる人ならば誰しも見たことのあるブログ「Web クリエイターボックス」さんで、パノラマ写真に関する話題が取り上げられるとは…。これをきっかけに360度パノラマ写真やバーチャルツアーも、更に盛り上がってくるかもしれません! そんなわけで、先ほどのパノラマを、PhotoShopで惑星にしてみました。

※PhotoShopで作ったSmall Planet

ちまたでは、「Small Planet」と呼ばれるそうですね。パノラマ合成の標準ソフトで、PanoPlazaでも合成に使っているPTGuiでも、簡単にSmall Planetパノラマを出力することができます。PTGuiの場合は、panorama写真の出力形式を「Circular」にして出力すると、Small Planetが出来上がります。なんだか不思議な感じですね。

※パノラマ合成ソフトから直接出力したSmall Planet

なんだか病み付きになってきたので、当サイトでも事例として掲載させて頂いているPanoPlazaのお客様のパノラマをSmall Planetにしてみました。やっぱり野外のパノラマの方が、「惑星っぽさ」が出て面白いですね。PanoPlazaでは室内を撮影することが多いので、野外のサンプルはあんまりないのが残念ですが…。しかしこうしてSmall Planetパノラマを並べてみると、うーん、意外とクールな絵になるんじゃないか。と、そう思ってPanoPlazaのポスターも作ってみました。

360度パノラマ写真って、バーチャルツアーとして利用する以外にも、けっこう色々な表現に使えるのかもしれませんね。ということで、今日は360度パノラマの撮影手法と、面白い出力形式についてご紹介させて頂きました。次回はまたちょっとした、撮影手法についてご紹介したいと思います。